全网“退退退”,我们还能否跟上造梗时代?

编者导语:从“蓝瘦香菇”到如今的“退退退”、“你个老六”……网络世界千变万化,在当下这个被成为“造梗时代”的网络社会下尤为明显。但是你知道其深层原因源于什么吗?一起跟着小编来看看吧!

最近“退退退”有点儿火?“疫情退退退”“烦恼退退退”“统统退退退”似乎任何事加上“退退退“都有一种震慑人心的魔力。那么,造就这场玩梗浪潮的“退退退”到底是什么梗呢?

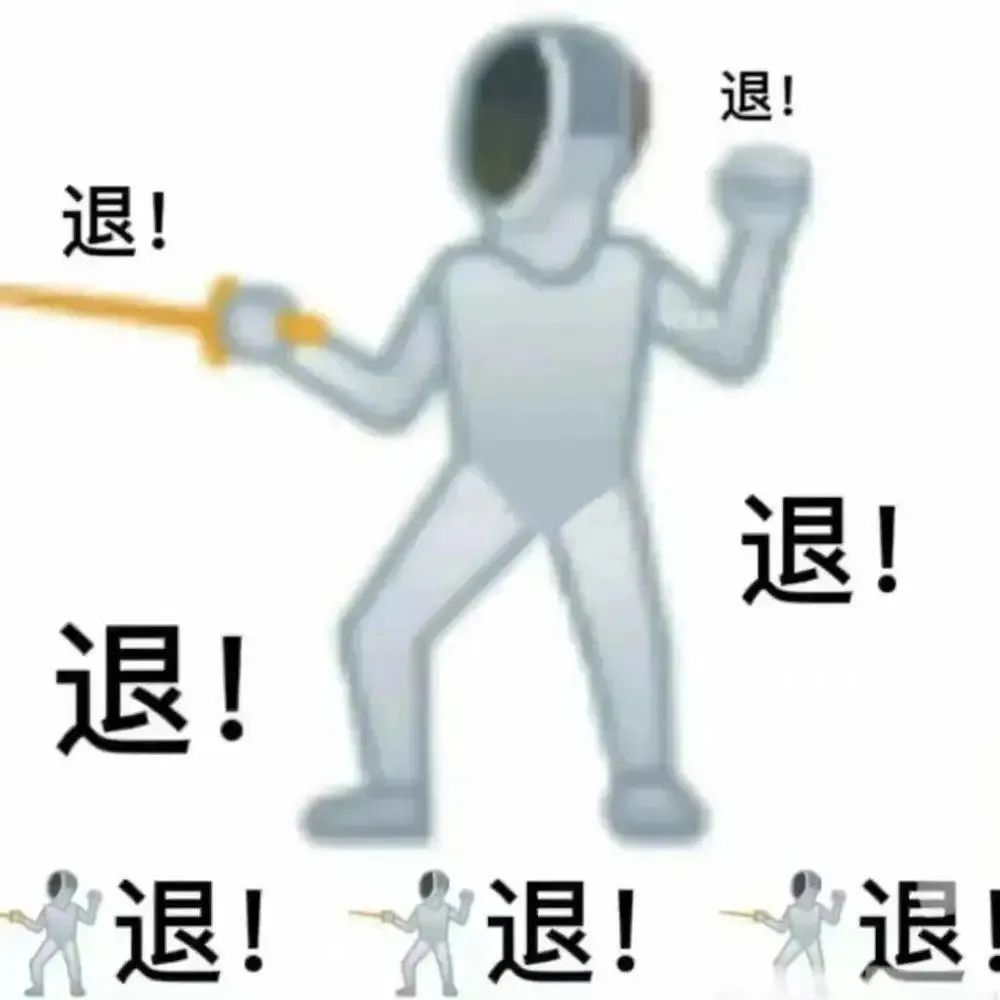

该梗出自去年的一段视频:男子因找不到停车位,便和路边占位摆地摊的大妈起了争执,并质问大妈有无营业执照,是否属于非法经营?没料到大妈急得一边击剑状跺脚前进,一边高喊:“退!退!退!”,竟然成功把男子“吓退”。

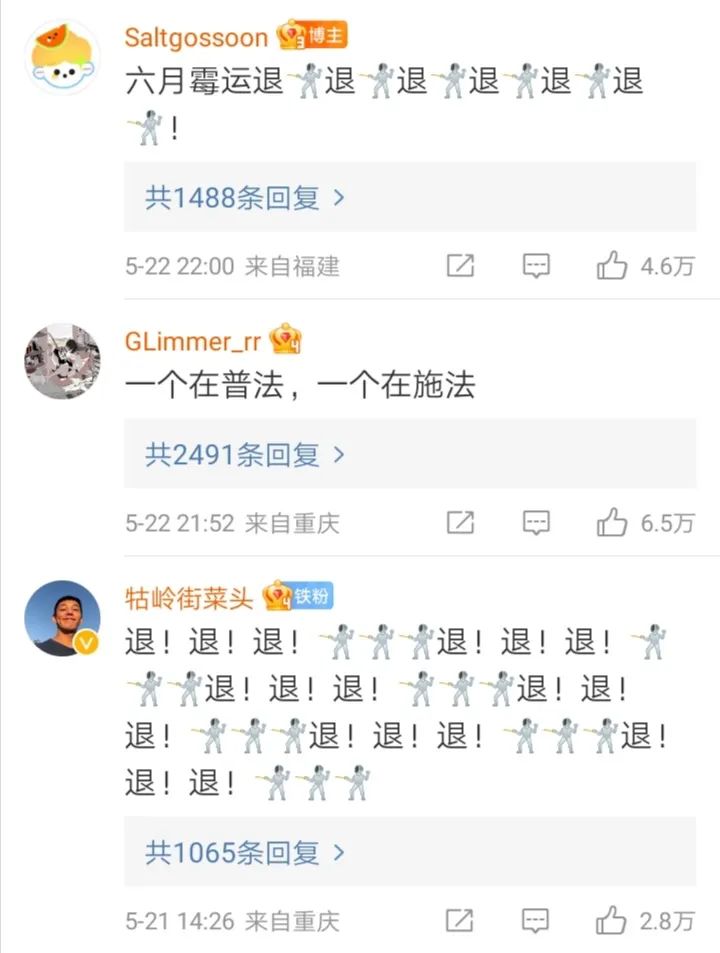

后来,这段视频被网络大神剪辑成“鬼畜”,加上音乐特效,迅速点燃网络,光在抖音上关于#退退退#的话题就超过11亿次播放量,衍生话题#退退退演绎大赛#也有近一亿次播放。

大妈奇怪又有趣的吵架方式被广大网友奉为“魔法攻击”,并戏称这场吵架是“普法师”与“魔法师”之间的对决。

一、“退退退”:怪趣联想搭配土味流量

在“可达鸭”那篇文章里,笔者谈到过“网络迷因”对“怪、奇、趣”的敏锐嗅觉,在“退退退”梗上也可以找到类似印证。

大妈的吵架方式无疑是“怪的”,因为正常人面对质疑的第一反应是回避或者当面理论,她却出人意料地采用一种新“奇”的手舞足蹈的方式,企图从声势上吓退质疑者,这恰巧才踩中围观者的猎“奇“心理——人天然对环境中的不协调因素保持敏锐的捕捉力,且愿意付出时间和注意力跟进事态的变化,从而满足对未知的好奇。

无论是在事件发生地还是在网络世界,因为群体汇聚围绕#退退退#话题形成了极具感染力的“围观场”,不断地向场外释放吸引力。

有“趣”的是,网友们发现大妈“手前伸同时跺脚前进“的动作神似击剑运动。一边是市井闹剧,一边是赛事运动,在略带反差感的趣味联想下,孕育新“梗“的庞杂原始场景迅速坍缩为更具有传播力的简单平面符号。

相比还在依靠文字、图片、视频媒介的同类梗,“退退退”仅需要一个小小的表情符号就完成了传播编码与解码的全部流程。

我们难以否认的是,除去特别的击剑动作和魔性的“退退退“台词,该梗的爆火离不开“大妈+吵架”的经典土味流量组合。

早在“退退退“梗之前,网友们就已经从各种“大妈吵架”的视频素材中寻找快乐源泉。至于为什么爱看“大妈吵架”,有调皮的网友将这种吵架形式上升到“非物质文化遗产”的高度并冠名“跳骂”。

网友们还不忘犀利点评道:比起传统吵架,大妈的吵架更柔和,讲究双方的默契配合,一前一后,你来我往,却又互不触碰,完美诠释距离产生优柔的美感,即使站在旁边也能感受到强烈的压迫感。

二、虚张声势是假,人生百态是真

当互联网因“退退退”开始了一场集体狂欢之时,有人却在“退退退”的虚张声势背后看到了大妈真实生活的无奈。

或许“吵架”在我们看来并非处理问题的最佳方法,甚至不自觉地以居高临下的姿态向大妈群体投以嘲讽和轻视,将整个事件打上粗鄙和野蛮的标签。

站在该事件中摆地摊的红衣大妈的角度,作为社会底层弱势群体,面对危险和潜在冲突时,用激动情绪和夸张动作迅速武装自己,或许才是保护自己不受伤害的最有效生存法则。

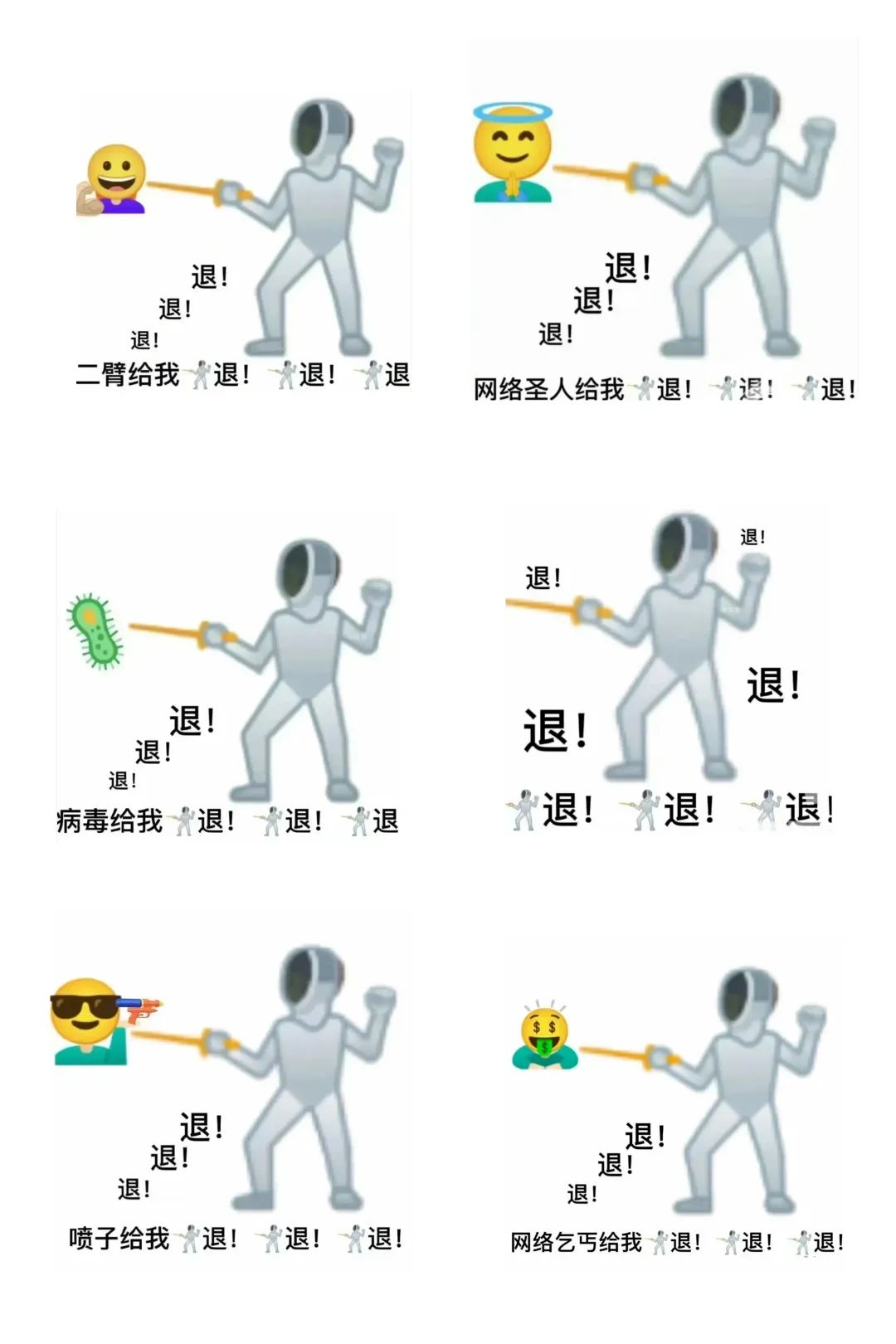

对于玩梗的我们而言,“退退退”的魔力在于它似乎可以搭配任何我们在生活中遭遇的不顺心的事情。

无论是城市中的新冠病毒,新闻中的“人渣禽兽”,还是星座水逆,工作难题……统统“退!退!退!” 简单的词句被赋予了强烈的感情色彩,人们通过最简单的方式来表达内心最强烈的抗争愿望。

梗中是一个群体的人生,梗外更是千万众生的人生。在相同的“退退退”背后笔者看到了个体生命样本不同的人生困境,这些困境或大小,或多或少,都在喊出”退退退”之时具象成了一个可以击败的对象。

而对于那些难以记录的,但我们渴望实现的克服困难的过程,似乎因为“退退退”的加持有了“我们跺脚向前,困难步步后退”的有形画面。在“退退退”的虚张声势下,有我们对人生“进进进”的美好期待。

诚然,人生从来不是一趟只有前进没有后退的旅程,甚至每次都能“转退为进,化险为夷”也只是小部分上天眷顾的幸运儿。

在被“玩梗”文化包裹的趣味泡泡中,大家忽视了“退退退”梗有真实的后续,第二天城管介入处理,收走了大妈的摊位,只留下大妈一个人伤心地站在原地,“魔法“最终还是败给了“法律”。

看到此处,有人会认为在互联网上表达“退退退”本质没有意义,相比一些可以通过个人努力而解决的困境,更多是没有答案、迷雾重重的未知答卷。

但笔者想说的是,是否能够解决问题是工具理性重要的价值标尺,从这样的判断标准出发,在网上发“退退退“的确没有值得津津乐道的价值。

但抛开经济人属性的冰山一角,人还是社会人和复杂人,内心需求的满足同样重要,对于那些生活失意的人来说,对烦恼喊一句“退退退“,梗背后所蕴藏的幽默画面和奇怪笑点能够给他们的疲惫心灵带来一点点安慰,或以足够。

三、我们是否能跟上“造梗”的速度?

当我们跳脱“退退退”事件本身,站在上帝视角审视整个互联网时代的造梗运动——进程越来越快,或许是大多数人的共识。仅2022年上半年网民们参与生产的热梗就难以计数,

从“羊胎素“到”你是我的神“,从”怎么不算呢“到“退退退”,从“云南怒江”到“孤勇者小学生”,从“我真的会谢”到“栓Q”……其中一些梗仅诞生于两个月前,却给人恍若隔世的错觉。

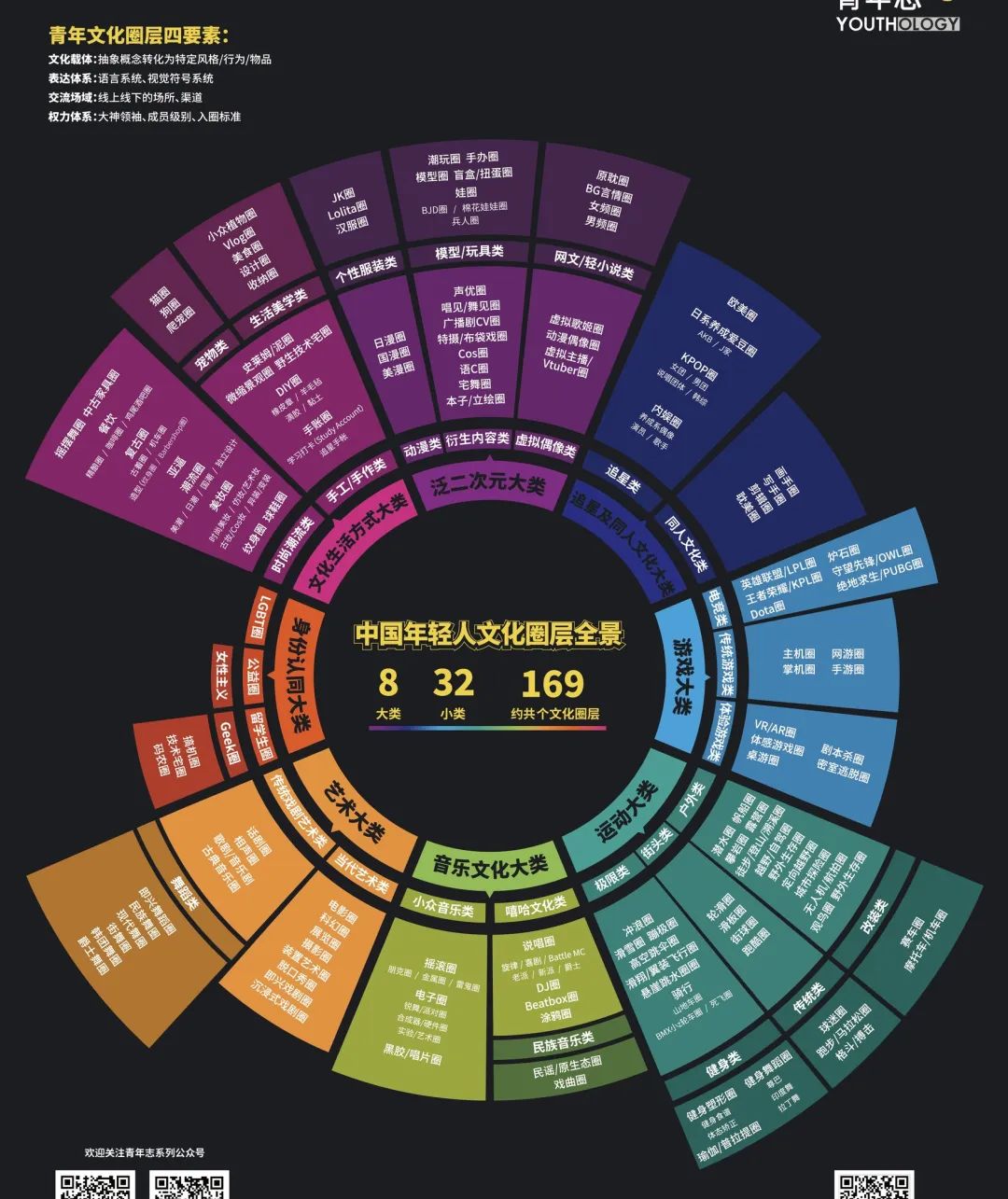

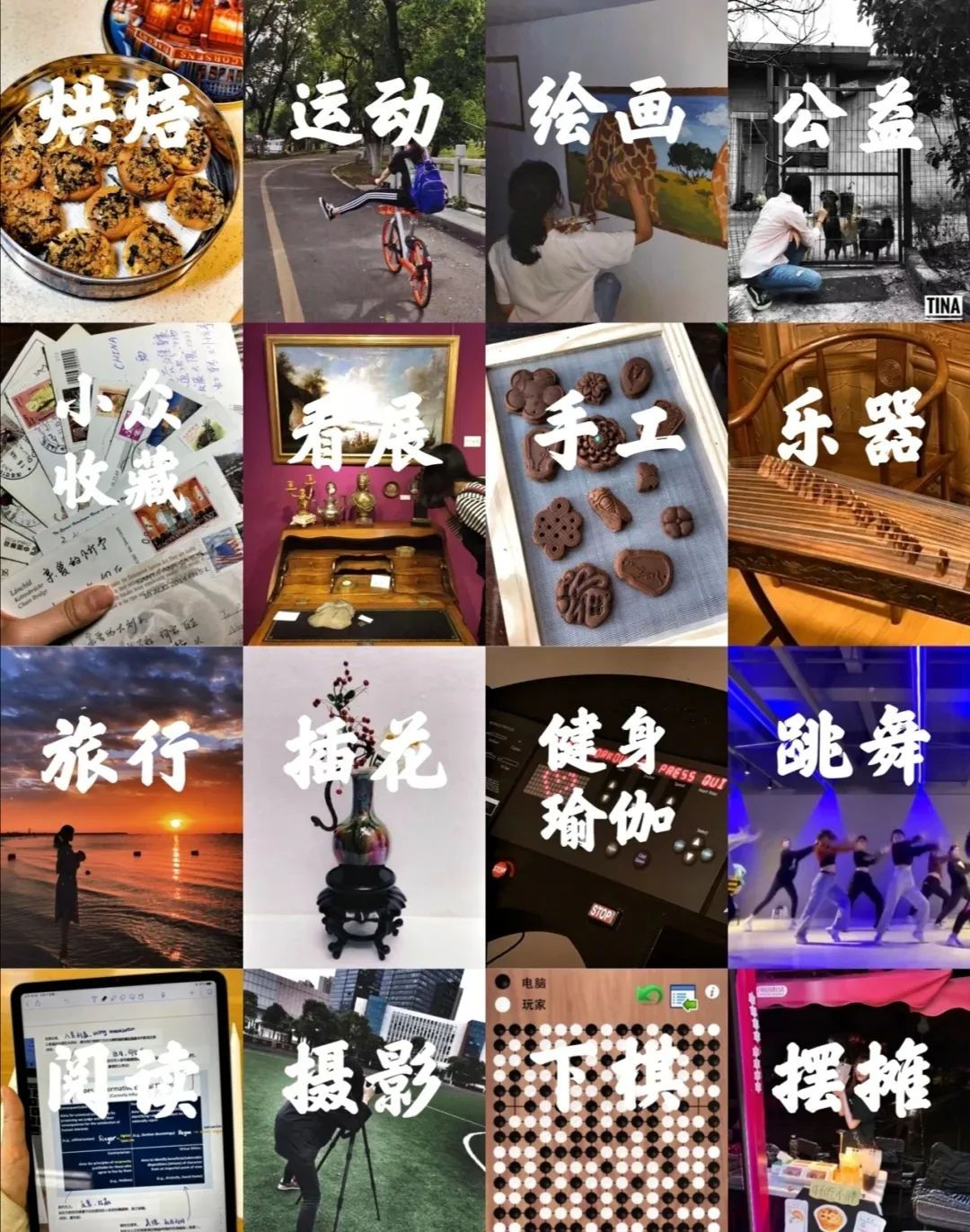

网络时代的强大传播力使得相对封闭的亚文化圈层重叠现象愈发常见,圈层重叠也带来话语体系的融合和重构,原本属于单一圈层的梗经过不同圈层的打磨不断演进,从而适应更大范围的场景应用。

此外,加速的造梗运动也在不断压缩本就短暂的传播周期,当某个梗的娱乐属性被消耗殆尽,就会迅速失温,最终消失在大众视野。

在回答“我们是否能跟上造梗的速度“之前,我们或许先要知道我们为什么造梗?有学者指出:梗实质上是趣缘联结中的共同体身份标签。

就“梗”文化而言,互联网迷因的传递与交互,使得懂“梗”、会“梗”的赛博人群开始在相应“梗”的向心力作用下聚合成新的社群——一种围绕“梗”文化的“主要藉网络进行信息交流、情感分享和身份认同而构建的“趣缘共同体”。

在共同体内部,成员间通过“造梗”和“玩梗”进行群体信息查验、自我身份的确认;

在共同体之外,因为圈层和议程的高频聚合与瓦解,“梗”背后的公共意义空间完成了与更大范围群体的情感链接。人们通过加入“造梗运动”,不断消费梗文化,实现的是对环境信息的监察、趣缘核心的社交网络构建以及内在心绪的转换。

大家有没有发现,梗在带来娱乐文化素材的同时,也在潜移默化地塑造着现代网民的语言表达方式。

在互联网的虚拟空间中,大家习惯了用“梗”包装内心的真实想法,用玩梗的方式展示鲜明的个性和独特的观点。然而,我们是否已经渐渐失去了“严肃且真诚”的表达力,是否在自以为“个性独特”的表象下被“热梗”背后夹带的思想态度裹挟,沦为“现代八股文”的缔造者?

或许,“我们是否能跟上造梗的速度”本身就是个伪命题,它隐藏了“我们需要跟上造梗速度”的逻辑前提,我们是否真的需要呢?

答案是否定的,但这里并非是对“梗文化”的否定,“退退退”案例就充分肯定了梗在社群互动中所提供的情绪价值,此处我们需要看清的是“梗文化“的快餐属性,简单无脑,及时快乐,却对个人长远成长无多大营养。

对网路热梗的过度追随只会让我们迷失在浅表娱乐的泡沫之海,无法获得真正深度的思考。

“退退退“成功掀起了一股玩梗浪潮,在“退退退”梗中我们窥见了一个群体的生活困境,也看到了梗外的真实人生百态。

在梗文化的包装下,“退退退”成为大众祈祷厄运退散的“日常玄学游戏”,反映的是对人生“进进进”的美好期待。

当我们透过“退退退”的窗口,去审视互联网时代的“造梗运动”,发现“加速”成为当下的主旋律,议题更迭、圈层转换,大众在疯狂的“造梗”和“玩梗“中宣泄自我情绪,创造着一个又一个所谓的流行梗文化——我们是否要加入到这场庞大的”造梗运动“中呢?

笔者的观点仅供参考,真正的答案或许还需要大家从真实的生活体悟中找寻。

作者:海上松

文字:雷佳运

来源:NewMediaLab

本文由 @ NewMediaLab 授权发布于运营派。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

极致客户服务的力量

极致客户服务的力量

20条操盘手不会说的私域真言

20条操盘手不会说的私域真言

受教了

昨天写运营规划还在思考这方面的问题

很有价值的一篇文章,作为一名运营经理唯有多学习,多复盘,多总结,多实战,才能成为优秀运营人。

读起来有点吃力的问题,但是很有价值。苦逼的我看完文章又要开始写策划方案了。。