还痴迷产品功能升级,很难打出爆品

不论你是做哪个领域的,新消费品牌总是一个恒久的话题,那么新消费究竟新在哪里呢?品牌们都在不断创新,但却很难打出爆品?本文将分析还在沉迷产品功能升级的人为什么很难打出爆品,一起来看看吧。

不论你是做哪个领域,新消费品牌是如何长出来的总是一个很有趣的话题。

这几年来新消费一直很热门,这个“新”究竟新在哪里各有各的说法。

有人说“新”在消费分层,对于生活必需品消费降级,对于奢侈品旅游数码等体验型产品消费升级。但这样就解释不了为什么出现一整根熬夜水,吨吨桶这种针对喝水刚需需求的爆品频繁出现。

有说“新”在前沿技术和媒介搭建成的场景。但是如果单单从技术出发就解释不了很多像故宫文创的“初雪”调味罐,完美日记国家地理眼影这种低技术含量但爆火的产品。

那么新消费究竟新在哪呢?

其实新消费并不是指新的产品设计,而是这些产品为消费者提供了新的价值。

如果说过去的消费者看重产品能解决问题,现在的消费者看重的是产品带来的情绪价值。

我在4年前的一篇文章《这个时代的中产消费者们究竟要什么》里面表达过类似的观点,但是那篇文章主要分析过去不存在的新需求。

这篇文章我会和你分享在新消费这个命题下,怎样做爆品。

01

新消费的出现,往往和消费路径的改变密切相关。

在经典的购物路径里,一般人有需求时会自然而然想起相关的品类,比如吃火锅怕上火,就想喝凉茶。如果这个品类有强势的品牌,消费就会直接买那个品牌的产品,比如王老吉。

但是近几年内容电商的出现改变了很多人的购物路径。当你要购物,第一时间不是打开淘宝,而是上小红书看看。

这是一个大趋势,从“场景需求-找到产品”变化成了“产品内容-匹配需求”,也就是从“人找货”变成“货找人”。

相应地,原本在找产品这一步发挥最大作用的品牌(作为大脑决策的捷径),在新链路上的角色变弱,才有了新消费新品牌的机会。

如果说传统的营销是告诉消费者你的产品功能有多么牛,并让消费者相信你,那么新链路上的营销最重要的是让消费者一下子喜欢上你。

原因很简单–消费者看到一款产品的时间非常短。

你可能会说员外这个好玄学啊,我连谈朋友都做不到让每一个人一下喜欢上我,产品怎么做到呢?

这里我想和你分享一个案例,看看乐高是怎么从玩具帝国跌落谷底,然后重新成为那个孩子一看就喜欢的玩具,相信你会有所启发。

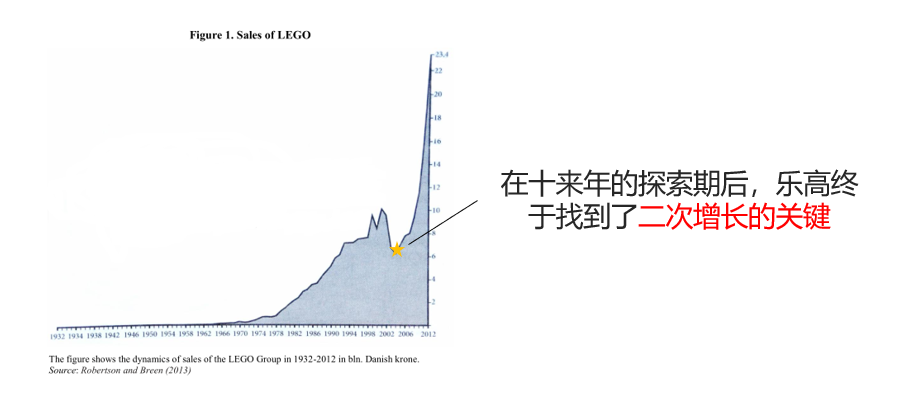

乐高是世界上最大的玩具公司,这家公司从20世纪初诞生开始一直表现得很不错。到了1992年,乐高的全球积木市场份额达到80%的历史巅峰,但背后却有巨大的阴霾。

1988年,乐高“自锁积木”的专利到期,马上面临两大压力:一是各种低价仿品流入市场,再加上电子游戏开始风靡,挤占了大量儿童游戏时间,造成了公司1998年首次年度亏损。

面对压力,乐高做过两个重大探索。第一个是直接向电子游戏靠拢,推出虚拟积木,在研发建模上付出大量成本。然后乐高做出第二个尝试,让自己变得更复杂高端,与低价仿品差异化。它推出新的电子教育玩具“探索系列”,加了滑轮等新元素,长得完全不像乐高。

消费者对这两个方向并不买账。乐高犯的错误在于只把目光放在了竞争对手身上,而忽略了自身优势:与电子游戏比可玩性,把积木简单的乐趣复杂化。

到了2004年,乐高做了一个重大决定挽回了颓势–回归自己的核心优势,做好乐高积木。它们开发了社交乐高积木(如棋盘游戏积木),开发孩子社交拼乐高的场景。然后开发IP故事,与更多电影动漫IP合作推出限定款积木。

我说乐高的故事并不是为了讲如何做积木玩具市场,而是想和你分享引领这次大逆转背后的成功战略–做明显是乐高,但前所未有的产品。

同样,要想创造新消费爆品,就是要做一眼看得见好的产品,具体来说就是“明显是这个品类,但是前所未有的产品”。

02

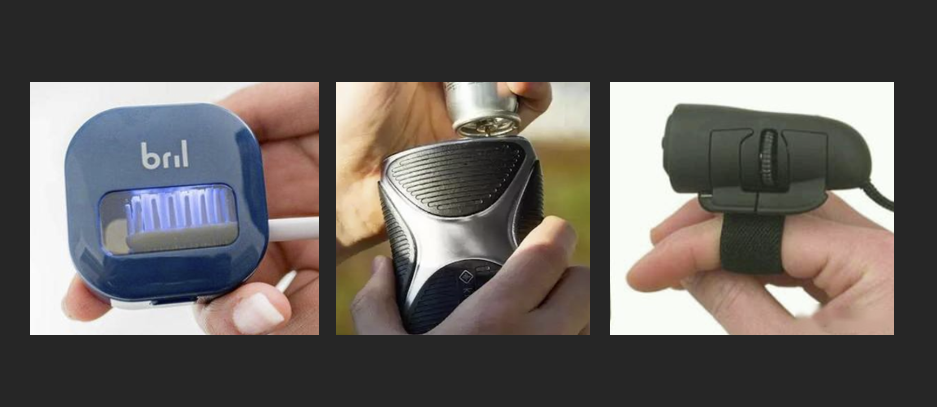

很多人容易把创新等同于新奇,做看起来不一样的产品,但往往很难成功。

因为这句话的重点在于,你既不能把一个产品从外观上变成消费者陌生的物品,又要做到一眼看得出前所未有,这需要你把握好平衡。

上面这些外形做得无比炫酷的产品会失败呢?其实恰恰是因为它们长得不像任何我们熟悉的工具。

认知心理学家研究表明,我们的好感与熟悉感密切相关。

人类对陌生的事物天然是抗拒的,这是因为千万年前生存环境险恶,大到一个野兽,小到一个有毒的果子,都有可能危及生命。在这种情况下对生存最有利的选择就是只接触熟悉的,远离陌生事物。

这个思维惯性一直存在我们的基因里面,分类有助于熟悉,熟悉提升好感。

我们的大脑倾向于对熟悉的信息分类。你仔细想想以前学习的时候,第一遍看的书从头到尾往往是线性的,当你第二遍复习的时候,脑袋自然而然会把里面的知识分类,你会感到熟悉从而加深对知识的记忆。

同时分类还能有效解决认知失配问题。

假如说你要向一个小孩介绍羽毛球,如果一开始就讲比赛规则“一局比赛21分,三局两胜”,那么他很可能会懵掉。

你觉得比赛规则很重要,但其实介绍羽毛球,最好的方法是说这是一个“球类运动”。

因为你对羽毛球太熟悉了,所以你会忽略掉羽毛球其实长的不像球。这就是典型的产品和消费者认知失配问题。

当你说这是一个球的时候,小孩就想到比赛,场地,比分,需要击球等等,与你对羽毛球的理解适配上。

分类思维是如此重要,以至于很多我们耳熟能详的理论,比如定位理论,行为经济学的心理账户,生物学的自然分类法则,社会学的契可尼效应都是分类思维的体现。

怎样的产品算是一眼就看得出品类呢?

我们看看下面这些网红产品:

相信你也能一眼就看出来它们是什么产品:一个调味罐,一瓶饮料,一个水壶,一根雪糕,一个眼影盒,秘密在于出现关键特征,比如冰棍的木条,水瓶的吸管。

03

能让消费者对功能有印象产生熟悉感,只是第一步,接下来我来讲一下如何做到有效的差异化。

上面我说过做消费品爆品就是做“明显是这个品类,但是前所未有的产品”。

这里停下来思考5秒钟,如果给你一个命题,如果你老板让你把一瓶饮料做到前所未有,你会怎么想?

如果天马行空,我相信你可以说出来很多,比如以前有运动员专用饮料,我们就搞一个宇航员专用饮料,或者电竞专用饮料。

但要做出一个爆品,成功的关键恰恰就在于这个“前所未有”既要特别,又要符合大部分人的审美,人数越多,潜在市场越大。

这里考验的,是对社会共识的理解。

那要怎么思考呢?要理解社会共识,我们就要观察它们的源头,看看对于消费的社会共识是怎么来的。

有个概念叫做花费传导。在一个社会中,富人的追求,会被和富人有来往的上层中产家庭模仿,接下来就是他们周围的普通中产家庭,消费习惯像瀑布一样一层一层的传导下来。

爱迪生推广用电,替代马车的家用汽车,甚至连吃土豆的习惯都是从各个社会的上层阶级开始。

在20世纪到21世纪初工业革命到互联网发展的主流是科技和效率,而最近几年科技的高速发展有所停滞,加上全球疫情,消费导向变成了健康和文化。

我们会发现踩中些主流概念的产品都会进入消费升级的通道,比如在追求科技和效率的时代大家都追求更好的手机电脑,还有打车外卖。

然而当科技和效率的追求到达瓶颈,下一个机会窗口来临,能体现健康和文化价值的商业在未来一段时间都会搭上风口。

04

1. 健康价值

随着社会发展,有足够财富已经不值得炫耀。人们更喜欢在朋友圈发关于健身和出游的内容,本质原因是活动背后表明TA有大量可自由支配时间,自由时间在忙碌的现代社会非常宝贵。

而健身和出游在作为社交货币的普及,却带来了另外一个结果,那就是健康概念的深入人心。

如果你是一个年轻人,即使你不去健身,大概率也会留意喝的饮料是否有糖,每天是否吃足够的青菜,太多的脂肪。

我们可以看到很多传统品类与健康融合而获得成功的例子,比如元气森林是健康+气泡饮料,超级猩猩是健康+广场舞,KEEP是健康+短视频等等。

在这些产品中WHAT都是确定的,不同的品牌只是HOW的区别。比如围绕喝水这个场景,元气森林直接把0糖大大地写出来,一整根人参水则把人参直接可视化,而BOTTLE JOY是把饮水瓶扩大到一天健康所需摄入的量。

2. 文化价值

从古到今,消费者已经习惯为产品的文化价值付出溢价。比如汉服比普通衣服贵,彩釉餐具比陶瓷餐具贵,联名款商品比普通款贵。

这是因为文化资本不只代表一个人的职业,同时是社会地位和知识积累(品味和习惯)的体现。中国古代在宋朝纸张普及之前只有官宦富贵人家才能读书识字,全世界古代的哲学家大部分都是衣食无忧的人。

如果能在负担得起的消费品上添加文化价值,就更容易变得与众不同,比如故宫文创的产品,国潮的文化衫,国家地理色系的眼影盒。

讲到这里,我想分享下对国潮的一点思考–我认为本质来说国潮是一场“本该如此”红利。

怎么理解“本该如此”?在过去改革开放的前期,中国消费者有一个概念,就是国外品牌的产品质量更好,款式更时尚。直到在最近几年我国供应链的强势崛起使得国产品牌也能提供高质量的产品。

于是消费者想法就开始改变,“是呀我们是供应链大国,国产产品质量本来就应该不输国外”“我国有着数千年历史,文化沉淀如此深,文化元素怎么会比国外差呢?”

这个想法打破了消费者脑海中本来不合理的常规。

就好比我们以前觉得小米潮,是因为小米用高性价比的手机打破了”好的手机一定贵”这个不合理的常规。我们觉得马斯克潮,是因为他的“第一性原理”一直在打破不同行业“XXX就一定贵”的常规。

同理,国潮的兴起是因为中国质量打破了“进口品牌就是比国产品牌好”这个不合理的常规,所以大家觉得“潮”。

但也因为这个原因,国潮只会是消费者观念转变的暂时性红利,因为当大家对中国产品的质量好习以为常的时候,也就不存在不合理的常规了。

05

总结一下,这篇文章和你分享了如何做新消费的爆品:

- 对于新消费产品,消费者更看重情绪价值

- 做明显是这个品类,但是前所未有的产品

- 消费者需要一眼就看出产品属于什么品类

- 把品类和健康或文化价值叠加

以上,希望对你所启发。

作者:呵先生,公众号:呵员外(id:Yuanwai-HE)

本文由@呵先生 原创发布于运营派。未经许可,禁止转载

题图来自 unsplash ,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

很有深度,不仅提出了问题,还给出了解决方案,让人受益匪浅。

写的可以说非常详细了,这些坑我也踩过。

半个运营,欢迎点评 产品研发期:沟通能力,理解能力,用户画像,造势 产品迭代期:规划能力,用户分析,数据分析,行业趋势,关注利用热点,突发情况处理能力,数据变化应对策略

努力就好,做真实的自己,不留遗憾。

很有价值的一篇文章,作为一名运营经理唯有多学习,多复盘,多总结,多实战,才能成为优秀运营人。

写得很有价值,作者的经验和智慧都很丰富

五年运营人,前来报道!

看完这篇文章,我对这个话题有了更深的理解,作者的分析很有逻辑,很有说服力。

很实用,似乎马上就可以用在工作中了,感谢作者。

昨天我们领导才给我分享了这篇文章,没想到在这里又看到。