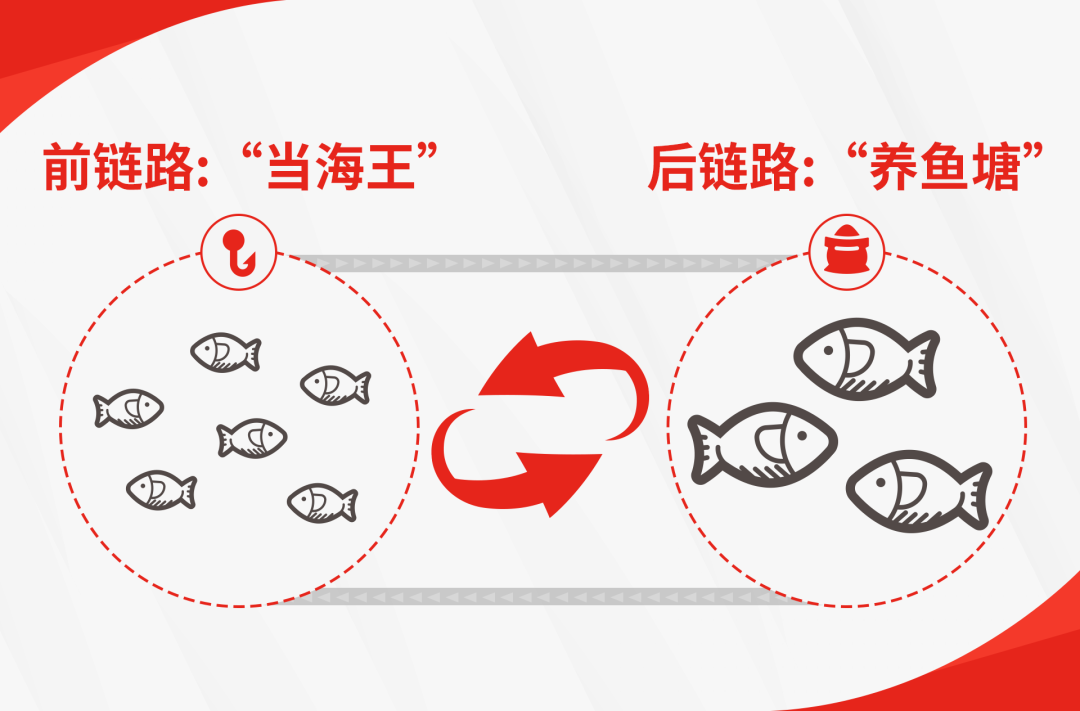

未来5年,品牌既要养鱼塘,又要做海王

在存量市场中,品牌面临着获客成本高、用户留存难的双重挑战。本文提出了一种全新的品牌增长策略:未来5年,品牌既要“养鱼塘”,又要“做海王”。

营销大变天时代,品牌全域到底该怎么做?今天我来继续给大家讲讲续集。

我在前两篇文章就提到,过去是增量时代,品类为王,而现在是存量时代,人群为王。

人群时代,说白了就是抢人头的时代。做消费品的底层逻辑变成:品牌生意规模=人群心智渗透 x 人群 LTV x 人群裂变率。

而抢人头,不是简单把人弄进来一次成交就行,而是关注精细化的人群运营。以前讲从认知到购买,后来又加上了复购、推荐,让爱你的人更爱你。

怎么做人群运营?之前我写过一篇文章《2019品效合一宝典.pdf》说:做品牌就像养鱼,做效果就像钓鱼,要做品效合一,那你就必须一边养鱼、一边钓鱼。

现在已经到了 2025 年,增量已经转存量,池塘里的那点鱼早就不够品牌钓的了。

所以我提出一个新观点:存量时代做以人为本的全域增长,本质是什么?

品牌必须一手会养鱼塘,一手会做海王。

一手搞红利,一手建壁垒。

长期来看,品牌操盘手要会养鱼塘,留存会员,建立起长期用户资产和品牌壁垒,持续为品牌创造价值。

短期品牌要能用“海王”的逻辑,利用这些会员,不断圈“准”人进来保证成交,保证品牌有活水引入,有有效行为。

短期有红利,长期有壁垒,品牌才能既不变又应变。

也就是说,品牌需要关心三件事:鱼养得好不好,捞鱼的池塘够不够准。更重要的是,这两个环节能不能联动,做成一个能循环起来的生态,把效率提上去。

01 存量时代,养鱼塘是关键中的关键

市场增量转存量,所有品牌人都有的一个体感就是,获客成本越来越高。

我曾经开玩笑地说,只要你敢在品牌名前面加上够多的限定词,那你肯定能变成赛道里的 TOP1。

的确,中国市场这么大,即便是细分细分再细分,也总够养活一个品牌。只是,但凡切一刀,必然会导致整体的用户池子变小。现在平台的流量红利本来就少,加上竞品不断进入抢量,很多还在用海量投放拉新的思路,我出五毛你出一块,成本于是被抬得越来越高。

存量市场的另一个共识是,品类逻辑失效,圈层之间的价值观正在越来越拉大,竞争关键从拼品类变成拼人群。

原来我们说上火就喝王老吉,现在是一群人有一群人的降火饮料,我凭什么要喝王老吉?

“占领心智”这个词已经太过爹味,品牌和用户早已不是占领与被占领的关系。用户主权的时代,洗脑式营销失效。要让自己被选择,关键是赢得用户的心,自然地融入他们的生活,潜移默化的成为生活场景里的重要角色。

增量时代的品牌生意规模 =品类渗透率*渠道渗透率*动销。

存量时代的品牌生意规模=人群心智渗透率 x 人群 LTV x 人群裂变率。

从这两个公式就可以看出,存量时代品牌必须要做的就是精细化运营,也就是“养鱼塘”——经营上拉长 LTV(生命周期总价值),品牌上提高 NPS(净推荐值)。

很多品牌早就走在了前面。比如,我之前采访过小仙炖的董事长,小仙炖做的是鲜炖燕窝,保质期只有 15 天,燕窝又是一种得吃半年才能感受到效果的滋补品,所以小仙炖从 19 年就开始推“周期解决方案”,也就是用户可以买各种礼品卡,从按周、按月到按年,时间越长价格越优惠。

而且,为了保证他们吃的方法是对的,小仙炖还给用户配了 1V1 的私域顾问,不管是产品选择、售后,还是日常有什么养生方面的疑惑,都可以直接在私域里提问。这些动作都是在“养鱼塘”,提升品牌好感度,让用户愿意买更多。

很多人一听到要拉长 LTV,第一反应就是:那我多出点新品,多打点折,他们不就来买了?

那你就大错特错了,新品和折扣可能让他们多买一次两次,但这很可能是个负循环的开始,结果就是“不促不销”和“不推不销”。品牌如果想躺着也能赢,可以怎么做?

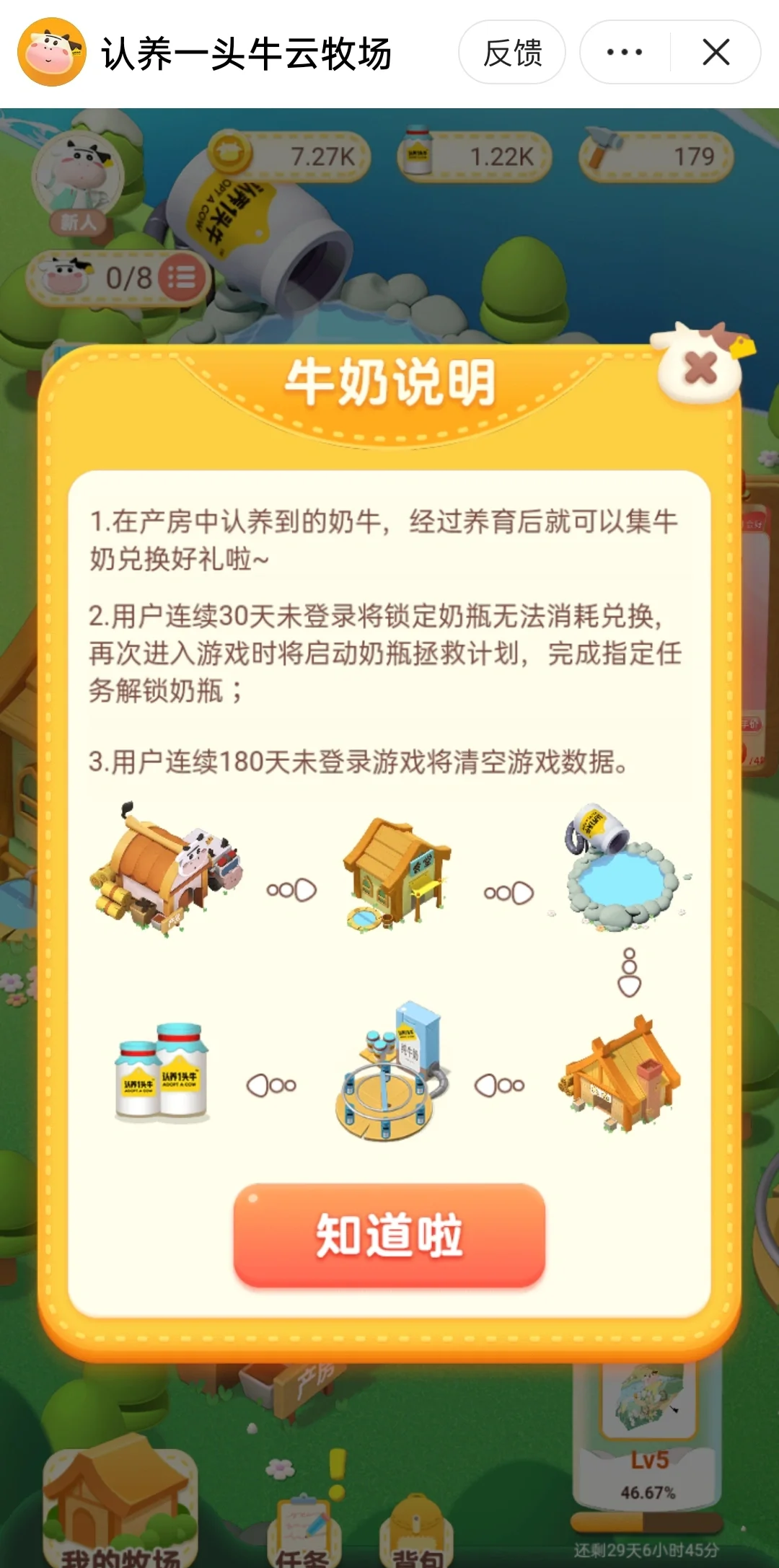

我想到了之前和周宏骐教授聊天时他提到的一个关键词叫做“游戏力”。

玩是人性的本能,所以品牌可以尝试为用户打造一个“游乐园”:

简单的比如签到积分徽章礼物等等,保证用户的活跃度,提升品牌的存在感。

更进一步,还可以内容在用户和品牌之间建立好感度与更深的忠诚度。毕竟,用户花在品牌上的时间越久,就越有可能产生感情;而在游戏中获得快乐,本来就是在追求使用价值之外的精神价值,直接把品牌带上了一个新高度。

02 光运营存量不够,还是要当海王

不过,就算你再养鱼塘,怎么都还是会有自然流失的,而且俗话也说,羊毛不能逮着一只薅。

也就是说,品牌不能只运营存量,还得把池子做大,也要把增量做上去,要能提效——也就是我们说的做“海王”,去大海捞鱼。

理解不难,操作很难。最大的问题是,2025 年的海和 2019 年的海,早就已经不是同一片海了。

2019 年,分众广告、事件营销、病毒裂变,都还管用。但是今天,营销环境越来越碎片化,用户不像过去那样聚集,而是被平台、被兴趣彼此分割开,从一大群变成了很多小群;而且,品牌的预算收紧,没钱试错了。

同样是做海王,以前 cpm 低的时候,品牌做的是大浪淘沙型的“泛海王”,下一次海就能覆盖 1000 人,里面只要有 100个人被你带回来就行。

而现在,品牌要做的是带“心智”的“准海王”,下一次海可能只能覆盖 100 人,但有 80 个人被你带回来就是胜利。

怎么成为“准海王”?答案是,就靠你养的那些“鱼”。

因为你养鱼塘,所以你知道你要找什么鱼,能归纳总结出谁是你的核心用户,然后把这群人放大。

而且,因为你养鱼塘,你的钩子也会更准,你还可以根据核心人群的偏好,设置好你的“鱼饵”,让公域的鱼一进来,立刻就有效果、有转化。

同时,一旦你的鱼认可了你,积累了品牌心智,他们还会自发地带鱼进来,也就是我们说的推荐 NPS。

举个例子,去年瑞幸咖啡找到电视剧《玫瑰的故事》去做联名,就是个“准海王”的代表案例。

瑞幸的核心用户,简单来说就是一二线城市的学生和年轻白领,他们要么即将踏入社会,要么在事业的奋斗和上升期。这群人其实和《玫瑰的故事》中的主角黄亦玫很一致:认真勇敢、积极向上,独立自由地走在成长的路上。

对他们来说,咖啡要有性价比,有品质,有社交谈资。

靠着对自己核心人群的理解,瑞幸选定《玫瑰的故事》这个腾讯视频底下的大 IP ,合作刘亦菲推出了“黄玫瑰拿铁”,并且一系列精准内容,包括联名周边、联名壁纸、专属视频号直播、短视频等等作为“鱼饵”,在各个触点吸引住了这群和黄亦玫共享精神世界的年轻人。

过了两个月,瑞幸又官宣了刘亦菲作为全球品牌代言人及茶饮首席推荐官,和无数个奢侈品共享了一把代言人。我还看到一条很搞笑的评论是,“九块九的瑞,带上了 LV 的味”。

从自己的“鱼池”出发,瑞幸借助热门的影视剧 IP 叠加代言人完成了流量从获取到放大,甚至还拉高了品牌调性,怎么不算是一款专业“准海王”呢?

03 既要又要,品牌应该怎么办?

总结一下,在这个时代,既要养鱼塘,又要做海王 ,还能让这两件事循环起来,才是品牌破局存量市场的真正解法。

道理懂了,实操会有什么问题?

所有品牌都有体会,一般的公域获客→私域承接链路,一旦有平台跳转,就会出现很高的流失率。这也是为什么现在几乎所有的平台都在做自己的私域,但都很难,毕竟十年前我们就习惯拉微信群做私域了。

我之前画过一张图,讲全域营销里各个平台在人群流转过程里的位置。在我看来,腾讯是唯一一个打穿了从 A1-R3 的生态体系。

我一直在关注各个平台最新的发展,去年腾讯生态里的几个品牌案例,真的让我看出了“会养鱼塘的新海王”的感觉。

我前面说,前链路要做新海王,而且是“准”海王,腾讯生态是怎么做“又准又海”的呢?

它把自己做成了一个熟人会客厅。

一方面它的开口流量很大,既有视频号这种“小内容”型的海,也有腾讯视频这种“大渗透”型的海;另一方面它有熟人背书,当用户看到自己的朋友也在看、在点赞、在讨论,自然也就有了兴趣。

去年 SIINSIIN 在视频号把一条鲨鱼裤卖爆,正是击中了腾讯生态里精准又庞大的 30-35 岁女性群体,通过投放代言人试穿、头部主播切片的短视频,把泛流量变成了熟人之间的“点赞”相传,转化率非常高。

腾讯视频作为 A1 流量大开口,旗下有非常多热门剧综,包括上面提到了的《玫瑰的故事》、《庆余年2》等等。我看到一个对腾讯视频 IP 授权商业合作负责人的采访,他说《庆余年2》合作了 30 多家客户,仅仅一个月周边+联名商品 GMV 就破亿。

而且我观察到,去年下半年开始,朋友圈能直跳直播间了,视频号、朋友圈、公众号也都支持直接跳到商品页,这些都能很好帮品牌提升短期的转化。

把短期增量、人群裂变做起来之后,品牌可以直接继续在腾讯生态里做用户运营和品牌价值。不仅不用跨平台减少流失,而且腾讯真的用上了“游乐园”思维来增加留存。

比较印象深刻的是去年我研究认养一头牛,发现它在小程序里搞了个“云牧场”游戏。这是个积分养成的经营类游戏,其实做得不复杂,签到、做任务、收集成就,你就能养好自己的牛,还能升级牧场。

但很妙的一点是,认养一头牛本来打的品牌理念就是“为用户养好牛”。这个游戏不仅能让用户玩起来,还把品牌做的事具象化了,在品牌和用户之间形成了一种共同养牛的情感连接,有了品牌效应。

而且我了解到,很多品牌把用户的资产沉淀在企业微信和社群里,把小程序建成了品牌官网,包括品牌手册、新品发布、新品共创、活动报名等,都放在了小程序上,这些都是很重要的品牌资产。

有了这个前链路当海王⇌后链路养鱼塘的双循环飞轮,品牌的生意空间非常大。就拿最近瑞幸小店送礼的例子来说,19.9 的礼盒爆卖 20 万,起点只是一篇公众号推文+一个百万量级的私域池,正因为品牌日常在后链路有积累,才能在前链路流量起飞时,让飞轮转起来。

其实品牌做长期经营,胜负就在日常,如果能把每天的机会都沉淀在自己的生态里,好生意的爆发只等引线点燃。

04 写在最后

全域营销时代是品牌结构化转型的时代,认知高度决定转型速度。

营销环境碎片化之后,新的营销场就变成了一片大海,这片海需要会养鱼塘的新海王,带着你的品牌心智去针对性地搞“海王式营销”。

这时候,过去的流量思维也是时候切换为生态思维了。好的平台生态,能够帮助更多品牌在这个快速变化的市场里,找到新的机会,也只有找到一个合适的生态,才能更精准的去圈人养人,做到短期抓住红利,长期构建壁垒。

作者 | Siete 编辑 | 刀姐doris

本文由运营派作者【刀姐doris】,微信公众号:【刀姐doris】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

搞不清做运营分那么多职位干啥,用户运营、内容运营、渠道运营、新媒体运营、活动运营、用户增长等等。。。都被这各大招聘平台给引导坏了。。。我觉得把,本身做运营就是这些模块都要做的。分工太细反而做的更差,毕竟这是一个系统性的活。

说的很详细,涨知识了

昨天晚上睡前还思考了这个问题,好巧

以前吧,觉得行动力很重要,但后来觉得呢,意识更重要,毕竟你连意识都没有,往哪行动呢?后来呢,又觉得认知更重要,你认知不到位,怎么会有意识呢?后来呢,又觉得阅读和吸收很重要,因为可以提高认知;后来呢,又觉得,要想通过阅读和吸收提高认知,那行动力又很重要……算了,还是当咸鱼吧

写得很有价值,作者的经验和智慧都很丰富