618来临之际,消费者做好了剁手的准备,而小红书却举办了反冲动俱乐部,提醒着消费者心动消费,勿冲动消费。

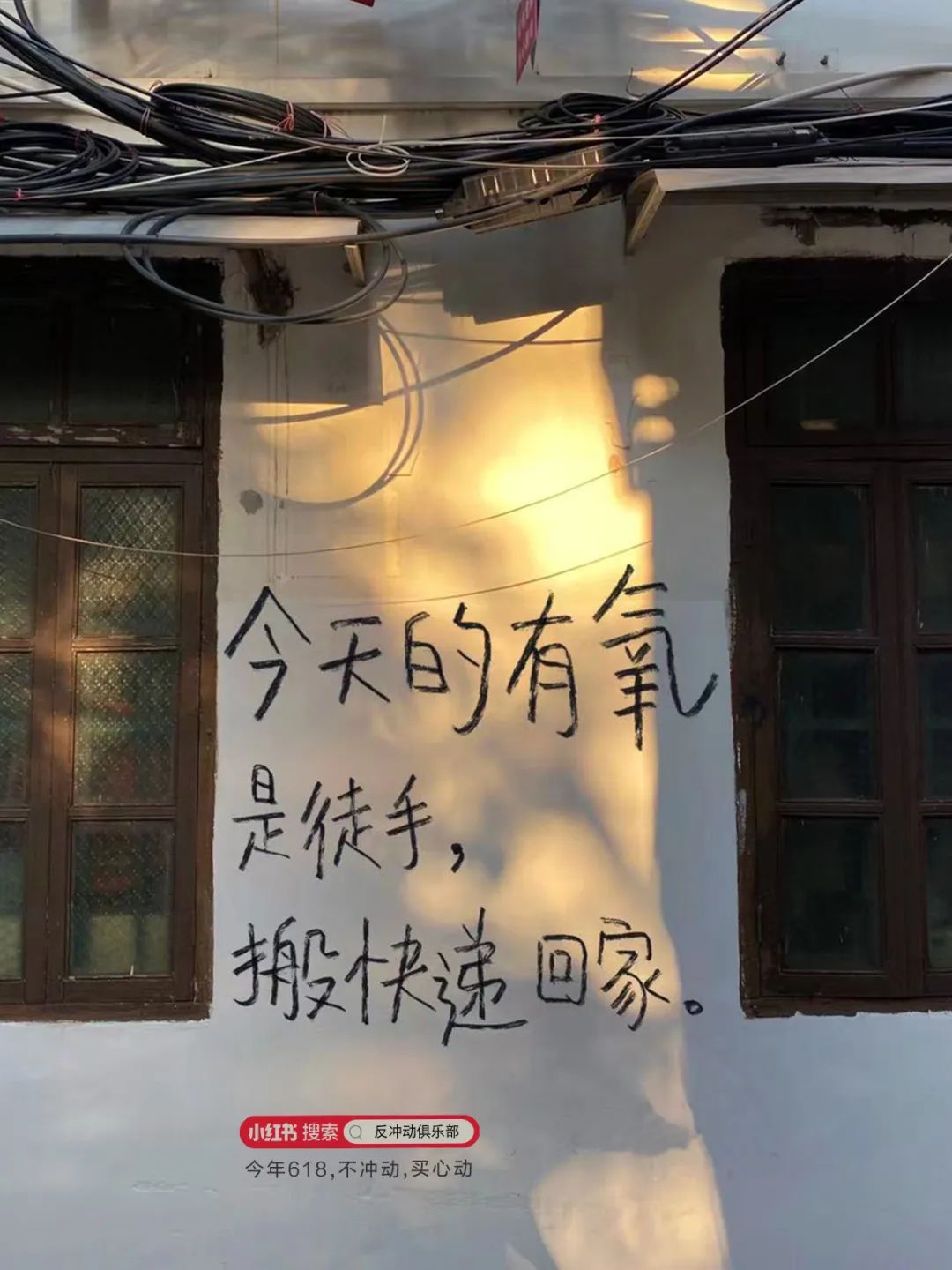

在618之际,各大品牌都在搞大促,用满减折扣吸引消费者。而小红书却是一股清流,办了一个「反冲动俱乐部」,希望人们可以回归理性,保持一种“不冲动,买心动”的消费观。下面这9句海报文案,或许可以点醒你。

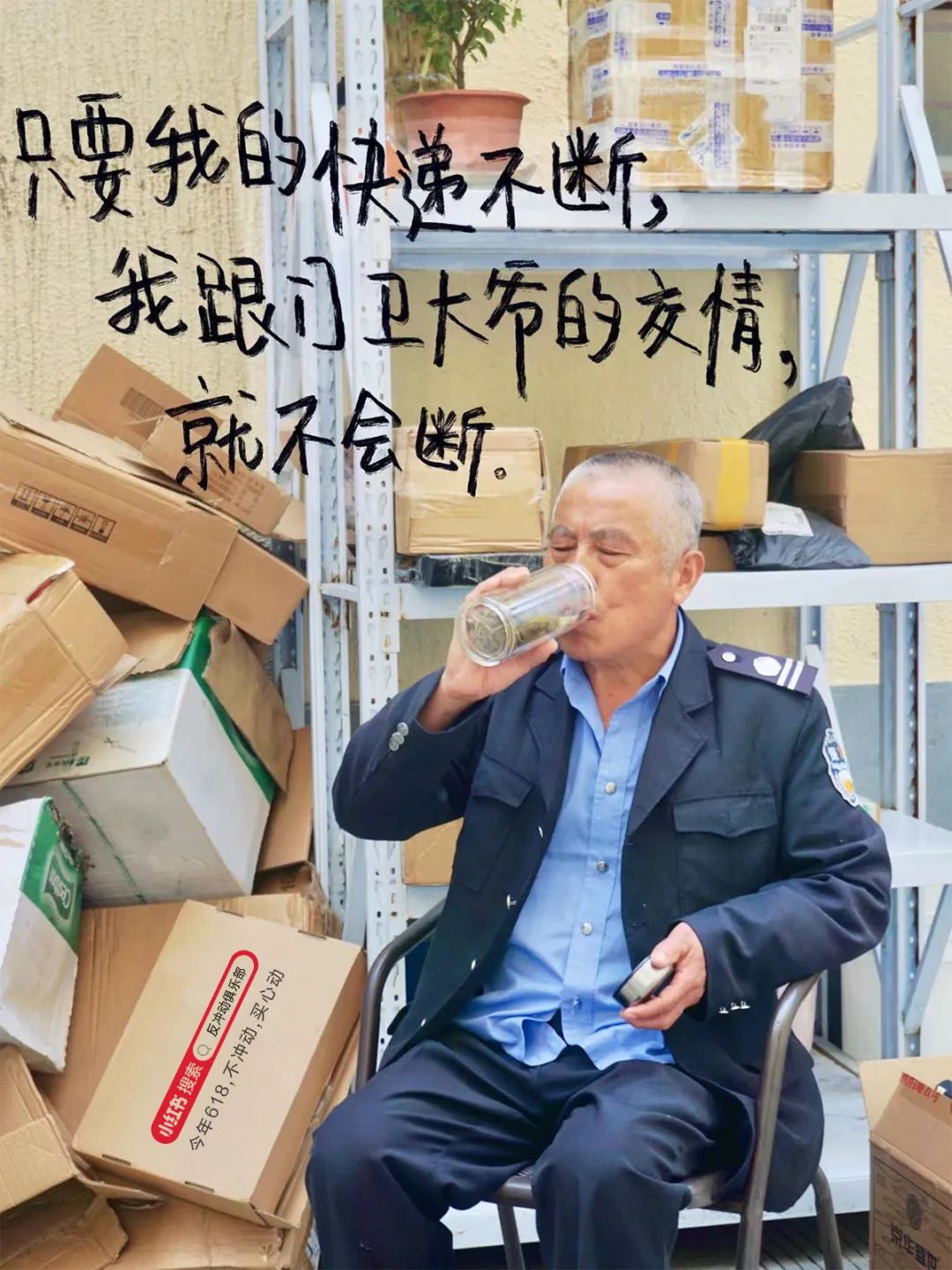

只要我的快递不断,我跟门卫大爷的交情,就不会断。

买到白菜价了,但没有买到宝。

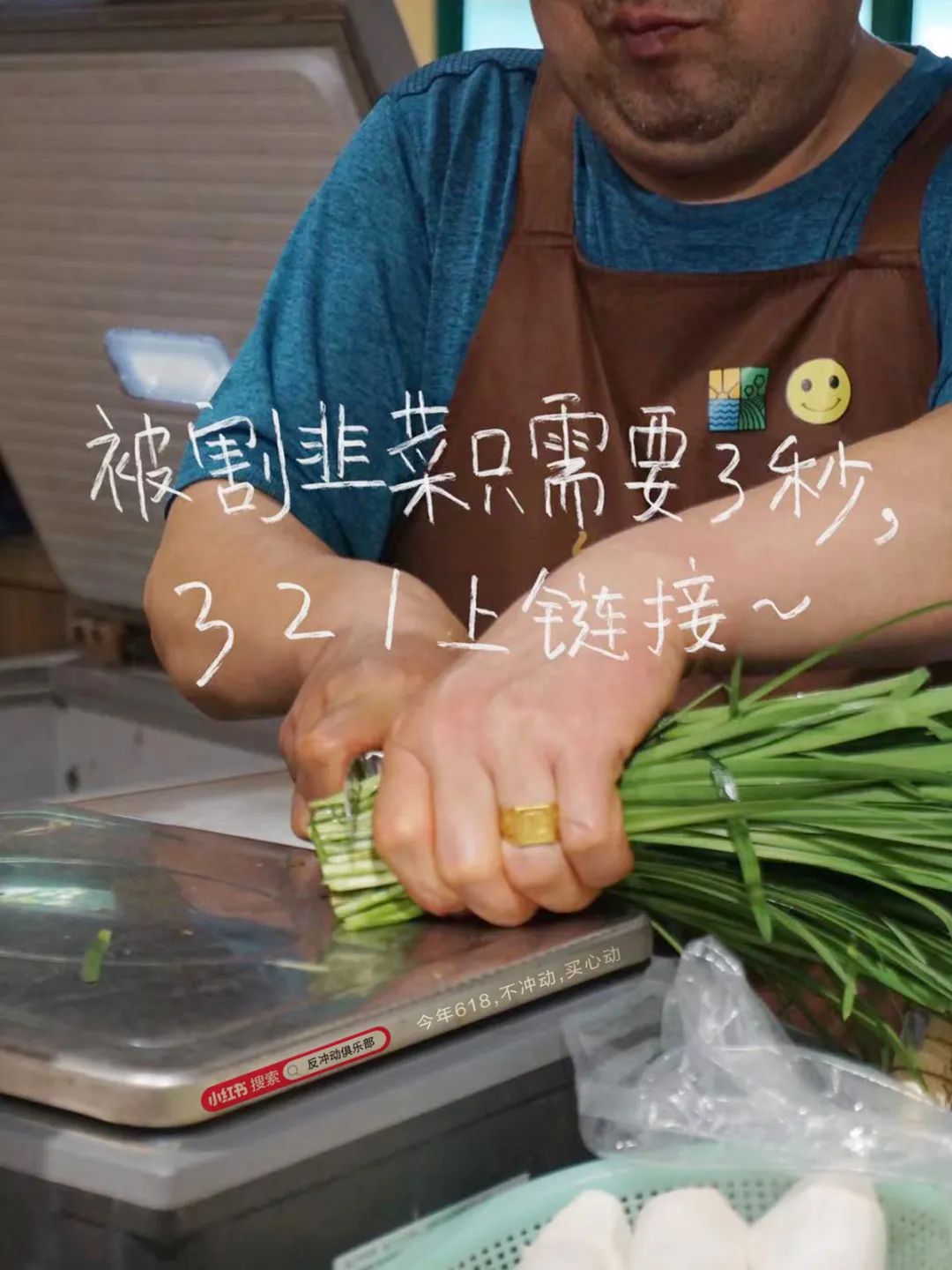

被割韭菜只需要3秒,321上链接~

我上过最大的当,就是买一赠一堆小样。

钱不是大风刮来的,但跟风买真的会把钱刮走。

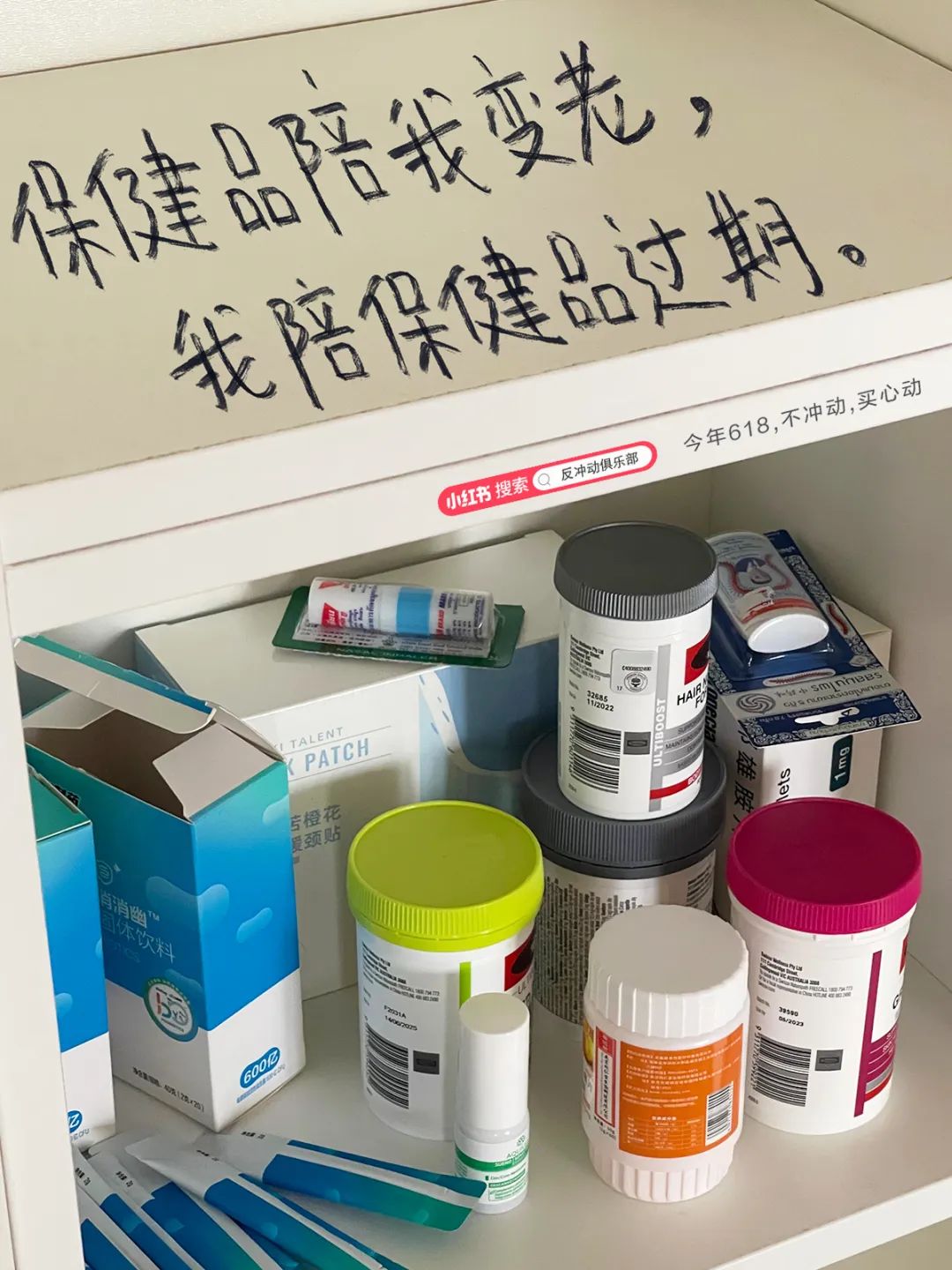

保健品陪我变老,我陪保健品过期。

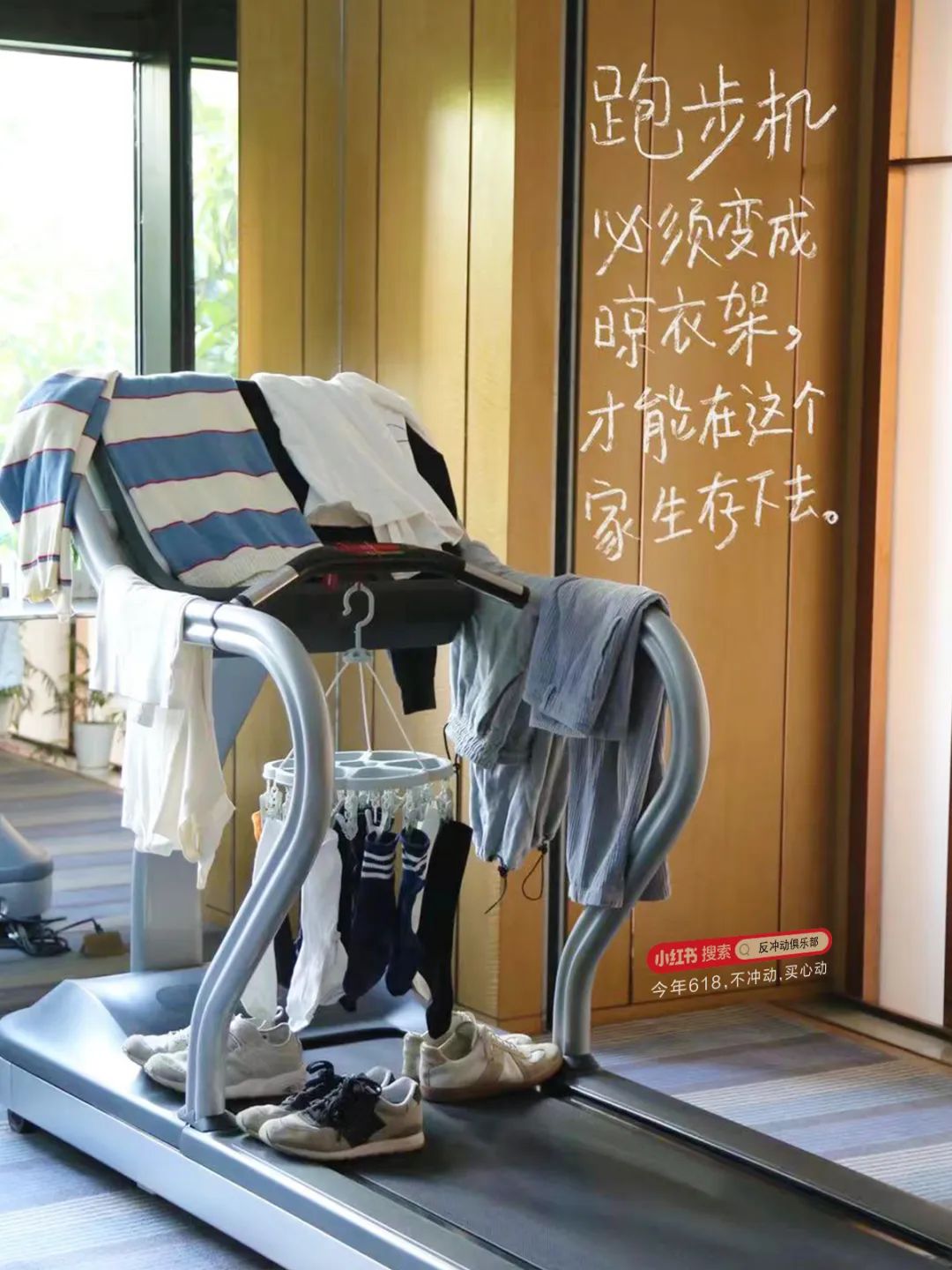

跑步机必须变成晾衣架,才能在这个家生存下去。

今天的有氧事徒手,搬快递回家。

从没下过厨,却天天喊剁手。

你看,其实很多东西你都没必要买。跑步机变成了晾衣架,衣服都成了压箱底……

之所以如此,那是因为生活中到处充满消费主义话术。比如,“贵有贵的道理”,它试图降低消费思考,让你为昂贵价格买单。

“现在想要的东西,现在就要”,通过急迫感来让消费者立即做出决策,最后导致冲动消费。

为了避免掉入消费误区,你最好能认清那些常见的消费主义话术:

1. 制造稀缺感

联名限定、周年限量……一旦出现这样的词汇,就要小心了,它们就像一把锋利的刀,正在划开你的钱包。你以为的稀缺,或许只是自己的傻缺。现在的联名限定,要不了两天就会有新的限定。

2. 兜售恐惧感

一个很经典的文案,“你不来,我们就培养你孩子的竞争对手”。这样的话术观点屡见不鲜,甚至有一个固定的模板。健身房总暗示你,“胖子是没有未来”,房地产试图洗脑你,“没有房子就没有未来”,衣服店也在告诉你,“没有吊带裙这个夏天就白过”……通过制造恐慌来让你作出非理性的选择,而制作恐惧的方式有很多,比如,和同行对比,对失败的恐惧,对未来的担心。

3. 降低负罪感

如何让消费者买的心安理得?那就是降低心理的负罪感。当你觉得一个东西特别贵的时候,那么它们就会给你做除法。比如,一个几千块的护肤品,平摊到每天只需1、2块钱。

当你克制自己的饮食时,有人会说“体重不会因为少喝一杯奶茶就变轻”。当你纠结于游乐园的高票价时候,就有一个声音向你飘来,“快乐是无价的”。商家总会替你找到一个自我安慰的理由,让你放宽心,不余遗力地去买买买。因为年轻,就该买买买。买个开心,就很值得。—当然,消费是生活里的常态,人们没有必要抵抗。我们要反对的是,那些冲动非理性消费,它们不仅占用我们的生活内存,而且还会养成不好的惯性,让我们生活变得臃肿。希望我们保持清醒,过上干净、简单、充足的日子。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

极致客户服务的力量

极致客户服务的力量

20条操盘手不会说的私域真言

20条操盘手不会说的私域真言

这篇文章写得太棒了,让我受益匪浅,感谢作者的分享!

知易行难

整理得还挺全,解读得也很透彻,值得一读。

今天在微信群里遇到一个沙雕跟我争论,我果断把这篇文章发给他了。

公司新来了一位同事姓康,平时不太爱说话。一美女同事就逗他:“康师傅,我能泡你吗?”然后康师傅说了一句话,嗨翻全公司,你知道他说了什么吗?

营销服务型项目的创业最大的痛苦就是要当苦力,还要当着一群苦力的包工头。但好处就是腾挪性比较大,不行了就迅速调转方向,很灵活,不会有任何产品的拖累。如果我要是开局就做互联网产品比如小程序,APP,估计现在只剩骨灰了。

受教了!

我是做私域流量运营的,文章中大部分观点我都很赞同,很有启发

心理学中有个虚假同感偏差,即你的喜好会影响你的估计值,在工作中,团队成员的喜好往往也会导致不同的策划方案的落地。比如我们团队几个成员都喜欢直播,觉得办直播的转化率一定不错,于是做了一个关于直播的策划营销案。但在实际过程中,我们通过数据发现这个直播和我们用户的契合度较低,后续做了试点投放,最终数据也验证了确实存在虚假同感偏差。用心理学知识发现一些陷阱,可以帮助工作有效开展。