一场公关危机如何毁掉一个品牌,又如何拯救另一个?

今年的315晚会刚过去两周,但那些被点名的品牌,有的还在舆论漩涡里打转,有的却悄悄翻篇。

作为旁观者,我总觉得有些品牌的回应像极了学生时代被老师点名后慌忙找借口的同桌——明明犯了错,却总想着用“话术”蒙混过关。而那些真正让人记住的危机公关,往往不是靠华丽的声明,而是靠实实在在的行动。

01

危机公关的“灵魂三问”:快、真、狠

这些年看多了品牌们的“道歉大戏”,我总结出三个关键要素:快、真、狠。

快:不是急着发声明,而是快在反应链条。

比如今年被曝光的某卫生巾企业,问题曝光后拖了两天才回应,网友早就把品牌黑历史扒了个底朝天。反观海底捞当年的后厨卫生事件,从曝光到CEO公开道歉仅用了4小时,连整改方案都同步公布,这种速度直接掐灭了舆论的火苗。

真:是直面问题的态度。

有些品牌总爱玩文字游戏,比如把“质量问题”说成“个别批次瑕疵”,把“管理失职”包装成“流程优化空间”。但消费者要的是实话,不是修辞。当年罗永浩直播间卖花翻车,他直接承认“选品失误”,自掏腰包双倍赔偿,反而被网友封为“道歉界天花板”。

狠:是对自己下手的决心。

今年某汽车品牌被曝安全隐患后,连夜召回10万辆问题车,CEO亲自直播拆解故障零件。这种“自断一臂”的魄力,比发100封道歉信都管用。

02

别把消费者当“傻子”,他们只信两样东西

危机公关的核心,其实是和人性博弈。消费者最在意两件事:我的损失有没有被重视?同样的问题还会不会发生?

今年某家电维修平台被曝“小病大修”,声明里通篇强调“加强培训”,却对受害消费者的赔偿只字不提。这种“既要面子又不肯花钱”的态度,直接点燃了二次舆情。反观苹果2018年的“电池门”,库克不仅道歉,还推出低价换电池服务,甚至给老用户发补贴,硬是把一场口碑危机变成了用户粘性升级的机会。

而关于“如何避免重蹈覆辙”,车企们今年倒是学聪明了。被点名的品牌没急着写保证书,而是联合搞起了“公益检测”,把工程师派到车展现场免费排查隐患。这种“用行动写答案”的方式,比任何承诺都让人安心。

03

比道歉更重要的,是“系统性认错”

很多品牌把危机公关当成“灭火任务”,却忘了火源往往藏在企业基因里。

比如某卫生巾代工厂被曝用医疗废料,品牌方光速切割关系、下架产品,但对供应链监管漏洞避而不谈。这种“头痛医头”的做法,像极了给漏水房子贴防水胶带——暴雨一来照样垮。

真正的高手,得像奶粉行业学学:三聚氰胺事件后,头部品牌不仅重建质检体系,还开放生产线直播,让消费者亲眼看着奶粉罐被填装、密封。信任,从来不是靠声明垒起来的。

再比如某维修平台把责任推给“师傅个人行为”,却绝口不提平台抽成机制逼得师傅不得不宰客。这种“治标不治本”的回应,反而暴露了商业模式的顽疾。

相比之下,东方甄选去年被质疑虚假宣传时,CEO直接公开供应商名单和质检报告,甚至邀请用户组团去工厂“突击检查”。

撕掉遮羞布,反而让谣言没了生存空间。

04

未来的公关战,拼的是“价值观存款”

我越来越觉得,危机公关的本质是企业价值观的“压力测试”。平时对消费者敷衍了事的企业,危机时再怎么表演真诚都会露馅;而那些真正把用户当回事的品牌,哪怕犯错也能靠积累的“信任存款”渡过难关。

比如某饮料品牌早年坚持用贵三倍的天然原料,被同行嘲笑“不会算账”。结果某次被谣言攻击成分有害时,粉丝自发晒出十年购买记录力挺,反而帮品牌上了热搜。这就是价值观的“复利效应”。

反观某些品牌,平时营销砸钱买流量,一出事就指望删帖控评。但现在的消费者早就不吃这套了——你能删掉一条微博,还能删掉人心里的疙瘩吗?

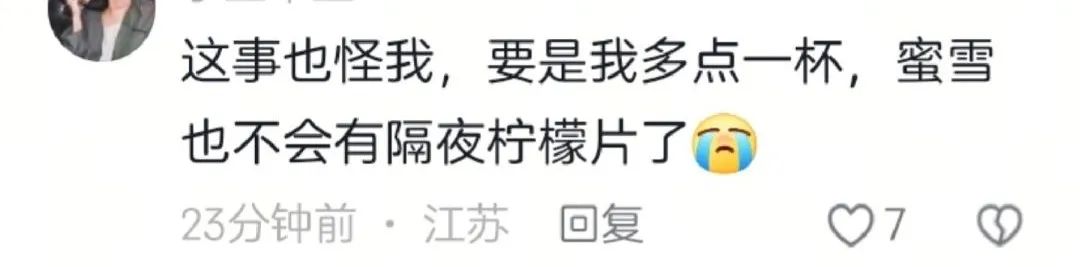

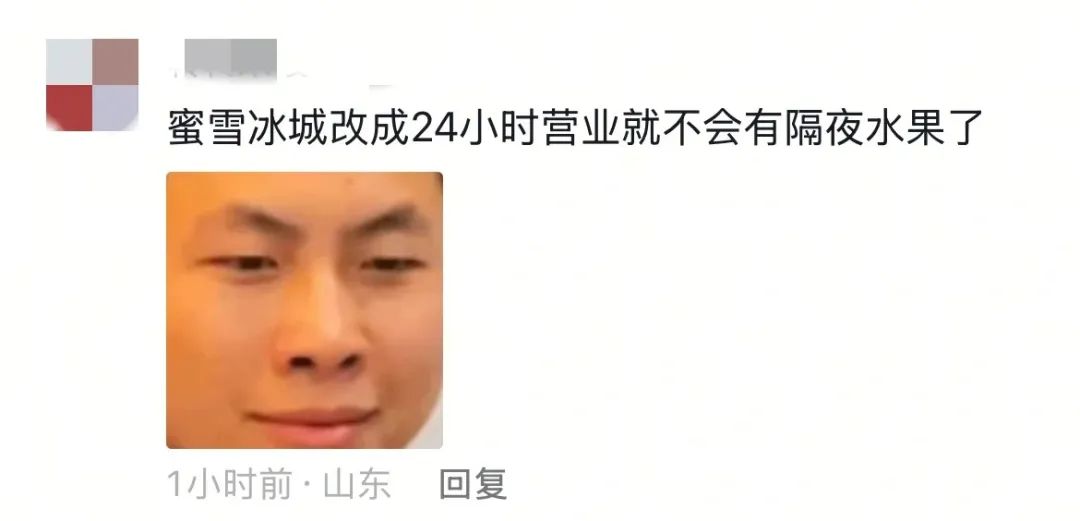

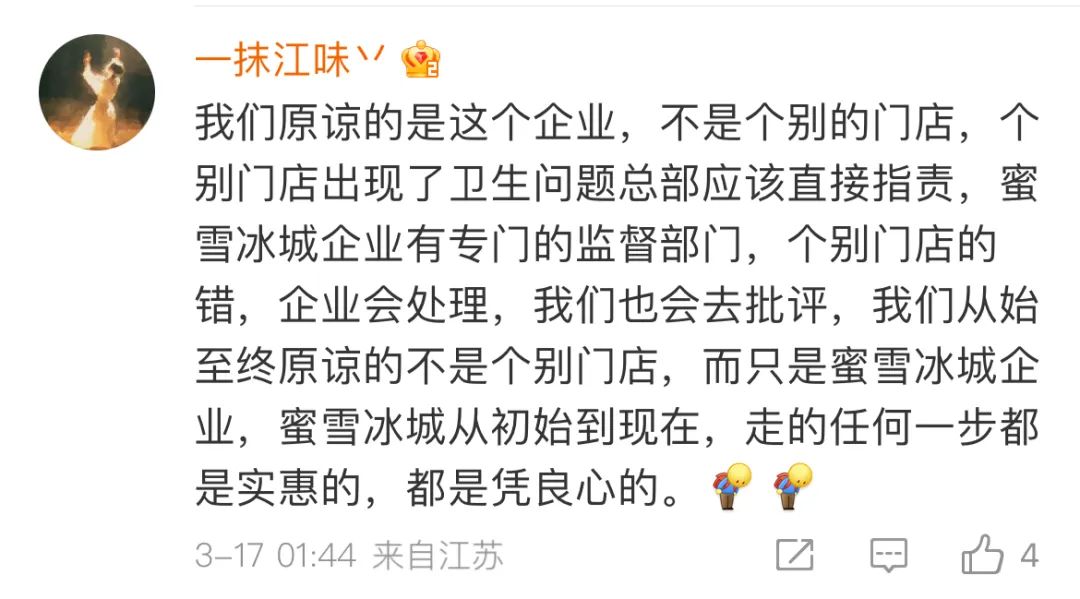

而说到危机公关的魔幻现实,蜜雪冰城绝对是个典型案例。前段时间,蜜雪冰城湖北一家门店被曝使用隔夜柠檬片、苍蝇污染杯盖,按常理这足以让品牌口碑崩盘。但网友的反应却出人意料:“四块钱的柠檬水还要啥自行车?”“是我去晚了,不是他不新鲜。”甚至有人调侃:“蜜雪冰城用隔夜柠檬,总比某些奶茶店用科技狠活强。”

这种“反向公关”的背后,是蜜雪冰城多年经营的“低价滤镜”。当其他奶茶品牌动辄二三十元时,蜜雪冰城坚守着4元的柠檬水、2元的冰淇淋,甚至把店开进景区也只涨价1元68。消费者早已形成心理预期:“便宜就是最大的诚意。”即便食品安全问题频发,人们仍愿为这份“实惠”买单。

但蜜雪冰城的真正底牌,是它用“雪王”IP和公益行动构建的情感联结。从河南暴雨捐赠2600万元,到资助贫困学生,再到坚持景区平价,蜜雪冰城把自己塑造成“憨厚老实人”,让消费者觉得“批评它就像欺负自家孩子”。这种“共情防御”甚至让它在上市后日均净赚1220万元的财报曝光时,依然被网友视为“艰难求生的小店”。

然而,蜜雪冰城的案例也敲响警钟:低价不该是食品安全的遮羞布,共情更不意味着纵容。当消费者发现品牌年赚44亿却不愿加强品控时,宽容终将转为问责。

05

危机公关的最高境界,是让道歉变得多余

说到底,最好的危机公关根本不是“救火”,而是“防火”。那些常年开放工厂参观、定期发布质检白皮书、把用户投诉刻进KPI里的企业,早就把危机的导火索掐灭在摇篮里。当诚信变成肌肉记忆,哪还需要天天把“抱歉”挂在嘴边?

就像朋友之间,真正的信任不是靠道歉次数垒出来的,而是靠一次次“说到做到”积累起来的。品牌和用户的关系,又何尝不是如此?

本文由运营派作者【木兰姐】,微信公众号:【木兰姐】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

顶!

道理懂的不少,做的却不好。核心原因还是在于压根就没有听懂和理解对这个道理,以及没有花时间和功夫去验证道理。很多道理都需要验证几次几十次才能成为真理。感谢作者分享。

受教了