品牌1号位:空位竞争 系列018

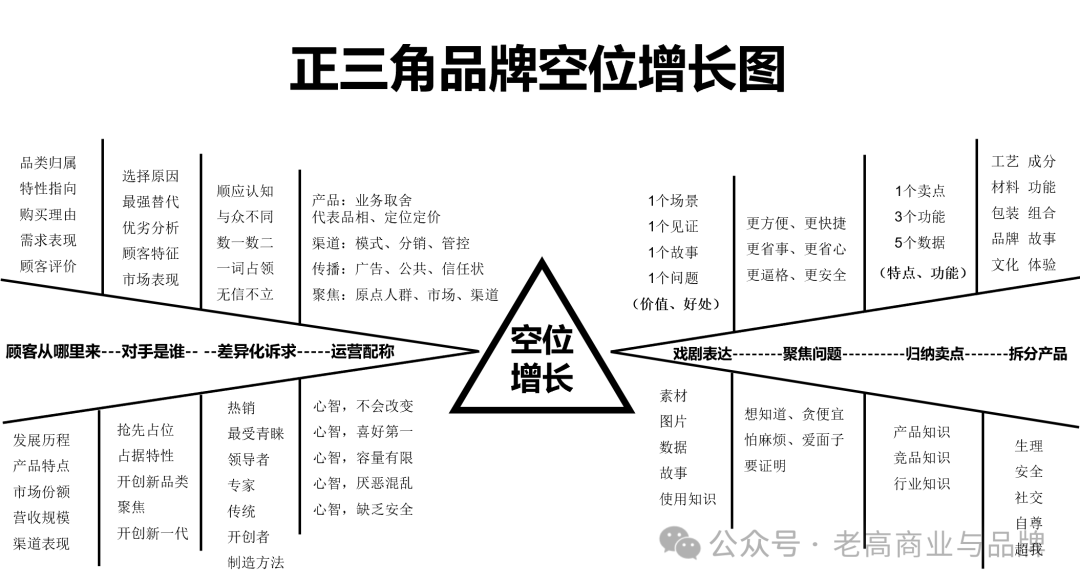

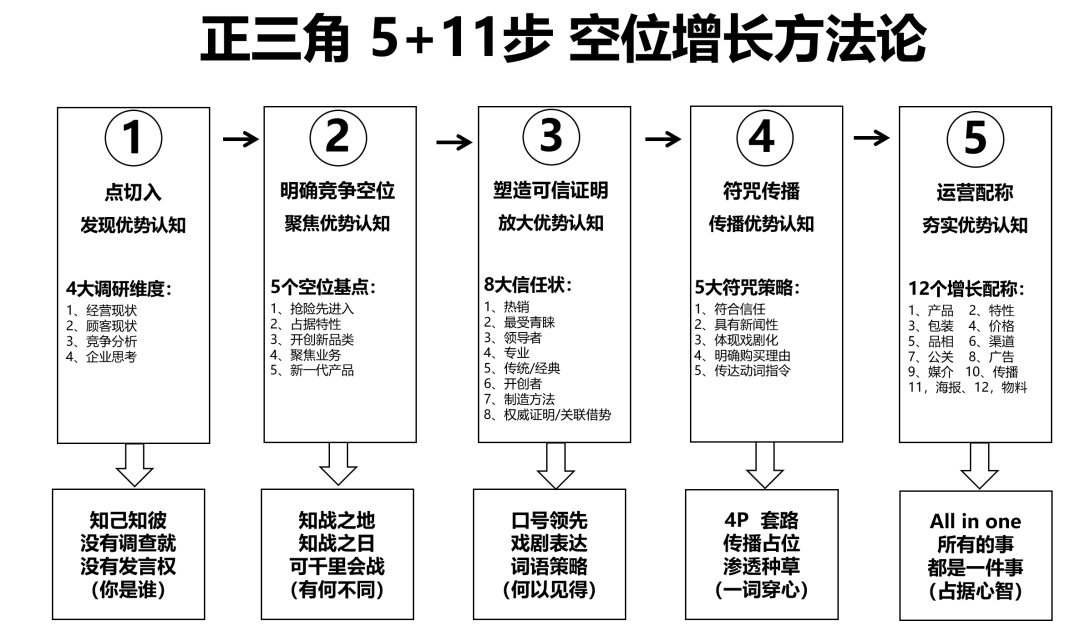

文章围绕品牌在市场竞争中的空位竞争策略展开,详细阐述了通过品类分化抢占心智空位的重要性及方法,还介绍了相关案例和实战方法论。

心智空位

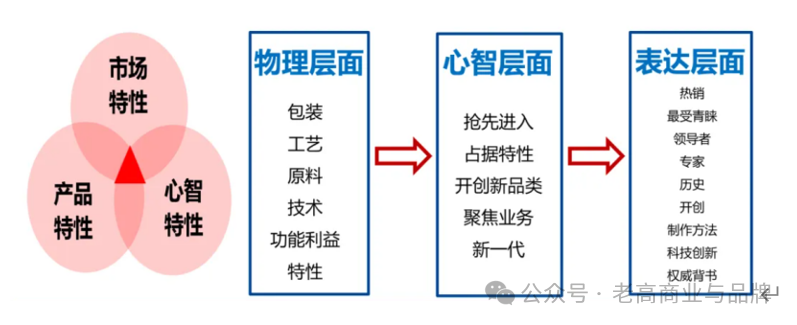

营销战略本质上首先是产品战略,产品战略本质上是创新—-通过产品创新、主动分化品类,占领竞争空位,从存量市场到增量市场、从红海竞争到蓝海海域,逃出低维度竞争。

在一个成熟的品类市场,通过品类分化进而在市场竞争中抢占心智空位,是超越红海竞争进入蓝海市场的不二法门。事实上,乳业的发展也都是在品类分化的空位市场上不断的找到生意的蓝海海域,比如:常温酸奶催生了安慕希、纯甄和莫斯利安等一系列超级大单品,同样,羊奶粉这个空位成就了澳优。

比如妙可蓝多品牌的发展,市场上牛奶有蒙牛、伊利、光明;常温酸奶有安慕希、纯甄、莫斯利安,然而,奶酪品类在消费者的心中,没有第一品牌。

我国奶酪消费量从2012年的6.18万吨到2018年21.56万吨,增长速度高达3.49倍,销售规模从2012年约15.54亿元增长到2018年约为64.67亿元。从2015年2021年,几乎每年都保持着15%的高增长,按照这个速度,预计到2025年,整个奶酪产业总体量将达到300亿元。

品类存在认知空位——有品类没品牌:任何一个品类市场一旦进入到寡头竞争阶段,就意味着进入成本已经很高了。不只是后供应链的生产成本,更多的是在市场端消费者的认知教育成本。因为,心智一旦建立,就很难改变。

新品类空位

关于什么是新品类,新品类:这本质上是对趋势的一种判断—-要么顺势而为、要么避实击虚。商业六要素:趋势、品类、品牌、区隔、差异化、购买理由。其中趋势是第一位的,如果用雷军的话说就是,站在风口上的猪—风口—就是新品类。

在一个竞争激烈的价格带展开战争,显然是不明智且需要更多资源的,新的媒介产生新内容、新的内容带来新人群、新的人群促发新的空位机会;同样,商业是不断分化的,分化带来新机会——开创新品类的空位机会。

很多产品卖不好,不是因为不好,而是因为产品太好了。好到消费者对品类概念、品类价值,甚至是品类名还没有认知的情况下,企业就把产品放到了消费者的眼前。这样的方式不是创新,而是冒险,甚至是挑战——挑战消费者的认知。

领先一步是先烈、领先半步是榜样。如何判断你是走了一步还是半步呢,就是对于分化与新品类的理解、洞察。寻找新的品类空位机会,就要分清哪些是趋势、哪些是流行,并不是所有的船都可以带你发现商业的新大陆的,很多时候这艘船可能就是泰坦尼克号。

发现和选择品类机会,是企业家的首要的经营决策;品类分化带来了新的空位机会,分化是商业的原动力。

如何判断新品类到底是趋势还是流行。判断标准是基于底层的判断——商业的秘密隐藏在消费者口语化的表达之中。因为,消费者以品类思考,用品牌表达的。这时候我们就要去看、去调研、去观察,当消费者产生需求时,是怎么用口语化来表达的。

离顾客越近,离答案也就越近。所谓:舍本逐末就是不去市场、不下市场、只看数据,那样的答案离题千里。所以,没有调查,就没有发言权。调查的目的就是在消费者口语化的表达中,找到消费者心智认知的空白——空位。

换句话就是:那些意中有、语中无的需求。别谈什么兴趣——需求还没搞清楚,还敢谈兴趣。

企业通常喜欢从企业(从业者)的角度去思考、创新和定义品类(比如:白电、厨电、全屋电工)。实际上,我们所强调的品类是基于消费者的认知,尤其是潜在顾客的认知。当你换个角度思考问题时,当你真的做到Stay hungry、Stay foolish才能够看到顾客的认知、甚至是才能意识到顾客认知的客观存在——千江有水千江月,万里无云万里天。

越是在行业待的久,越容易陷入内部视角,高手就是可以马上跳出内部视角,秒变“小白”。凡张口闭口我、我的时候,那才真的是危险。所以,很多时候从行业的角度看是老的品类,但在潜在顾客看来却是新品类,甚至是存在品类创新的空位机会。

比如:买车的时候,消费者想买suv,他会在不同品牌的suv里去做出选择。他的表达也是我买哪个SUV呢,而不是从汽车到轿车再到SUV(在SUV品类未成为一个独立的新品类的时候,消费者是要经过这个过程的)。

这是一个已经分化完备的新品类,当然我说的分化完备是指从轿车品类中分化出来一个不同于轿车的SUV这样的新品类(品类命名、产品形态、应用场景)。

分化是不会停止的。天下大事,分久必合、合久必分,分化是趋势、融合是当下。好比:在SUV品类中长城就通过聚焦,打造了哈弗(品牌)占据了经济型SUV这个空位(低价空位),为此,很大程度上成就了今天的长城汽车。

需求注意的是,实际上很多品类在分化的过程中,会存在一个模糊的阶段——分化临界状态。比如:像进口啤酒,可能在重度消费者认知中,它已经形成了新的品类——买点进口啤酒。这时候,在重度消费人群(进口啤酒)认知上支持区隔产生。但是在广谱人群当中,它可能还没有这个区隔的认知基础,可能觉得这两个都是属于啤酒品类里面,新品类空位3个判断依据:

消费趋势

是不是会有越来越多的人去购买这个产品,尤其你的母品类中的人,是不是在往你这边靠。比方说喝啤酒(母品类)的人里面是不是会有更多的人转移到你认为的趋势里。

可感知性

新品类是否较原品类有清晰的、有效的利益点——相较原品类的一个清晰的利益点,也就是我们说的:差异化的价值点是不是明显的能够让顾客很清晰的感知到。再比方:进口啤酒的口感是不是真的和国产啤酒有非常明确的可感知差异,尤其是对非重度消费者而言。如果是,那么推动品类化的品牌,要尽快在认知窗口之前抢先进入心智。

对手防御

第一个需要注意的就是:原品类的对手。这一类的竞争对手,对我们的威胁是最大的。他们非常熟悉行业,甚至可能比你更强大(资金、渠道、品牌知名度)。你分化出来的新品类,通常都会对他们造成利益损害,他们一定会想方设法来封杀你。这时就要找到对手结构性的劣势。

第二个需要注意的是:跟你一样在推动品类分化的对手(比如:内外VS Ubars、妙可蓝多 VS 妙飞)。竞争其实就看谁能够抢先一步,更快速的去进入心智,去抢占空位,进而在消费者那里建立认知优势。

即:一个是原有品类的对手,要找到结构性的劣势;一个是品类内的对手,要能够去率先抢先空位。

本文由运营派作者【新消费品牌研究社】,微信公众号:【老高商业与品牌】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

受教了

道理懂的不少,做的却不好。核心原因还是在于压根就没有听懂和理解对这个道理,以及没有花时间和功夫去验证道理。很多道理都需要验证几次几十次才能成为真理。感谢作者分享。

昨天写运营规划还在思考这方面的问题

净说大实话干啥!!!

写得很有价值,作者的经验和智慧都很丰富